In den kommenden Tagen wird Komet Panstarrs endlich in Mitteleuropa sichtbar sein. Seine Helligkeit hat sich entgegen zwischenzeitlichen Unkenrufen so entwicklet, wie es Ende letzten Jahres erwartet worden war. Doch um ihn tatsächlich zu sehen, bedarf es auch eines insbesondere in Horizontnähe klaren Himmels. Und hier liegt auch das problem bei den zahlreichen anlässlich des Tages der Astronomie am 16.03.2013 geplanten öffentlichen Beobachtungen: wenn es dann bewölkt ist, wird die Enttäuschung groß sein. Die Amateurastronomen in der Bonner Region, bei denen ich mitwirke, bieten daher mehrere öffentliche Beobachtungen an uneterscheidlichen Terminen sowie einen einführenden Vortrag an. Das Programm dieser "Kometenwoche in Bonn" möchte ich hier vorstellen.

Montag, 11.03.2013: Vortrag "2013 - Das Jahr der Kometen"

Veranstaltungsort: Altes Refraktorium (Sitz der Volkssternwarte Bonn e.V.), Poppelsdorfer Allee 47, 53115 Bonn.

Beginn: 18:30 Uhr; Ende: 19:30 Uhr

Die Teilnahme ist kostenfrei

Auf Grund begrenzter Sitzplatzkapazität wird eine Anmeldung unter bongartz@volkssternwarte-bonn.de erbeten.

Veranstalter: Volkssternwarte Bonn e.V.

Weitere Infos

Mittwoch, 13.03.2013: Öffentliche Beobachtung in Bonn-Endenich

Veranstaltungsort: Wiese vor dem Argelander Institut für Astronomie, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn-Endenich

Die Teilnahme ist kostenfrei

Beginn: 19:00 Uhr; Ende: ca. 20:30 Uhr. Findet nur bei halbwegs klarem Himmel statt!

An diesem Abend steht die Mondsichel in der Nähe des Kometen und mit etwas Glück sogar in seinem Schweif - ein sehr seltenes Ereignis.

Veranstalter: Volkssternwarte Bonn e.V.

Weitere Infos

Freitag, 15.03.2013: Öffentliche Beobachtung in Bonn-Endenich

Veranstaltungsort: Argelander Institut für Astronomie, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn-Endenich

Die Teilnahme ist kostenfrei

Beginn: 19:00 Uhr, Ende offen

Veranstalter: Bonner Sternenhimmel in der Volkssternwarte Bonn e.V.

Weitere Infos

Samstag, 16.03.2013:

Anlässlich des bundesweiten "Tags der Astronomie" (s. www.astronomietag.de/ werden heute drei Veranstaltungen angeboten.

1) Öffentliche Beobachtung in Bonn-Endenich

Veranstaltungsort: Argelander Institut für Astronomie, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn-Endenich

Die Teilnahme ist kostenfrei

Beginn: 16:00 Uhr, Ende offen

Veranstalter: Bonner Sternenhimmel in der Volkssternwarte Bonn e.V.

Weitere Infos

2) Sternstunden über der Heide

Veranstaltungsort: Husarenstraße (am Freibad), 53757 St. Augustin

Teilnahmegebühr: Erwachsene EUR 6,-, Kinder EUR 3,-

Anmeldung erforderlich unter umweltbuero@sankt-augustin.de

Beginn: 19:00 Uhr, Ende offen

Veranstalter: Umweltbüro der Stadt St. Augustin in Kooperation mit dem Köln-Bonner Astrotreff (KBA)

Weitere Infos

3) Öffentliche Beobachtung in Bad Honnef

Veranstaltungsort: Reitersdorfer Park

Die Teilnahme ist kostenfrei

Beginn: 17:00 Uhr, Ende offen

Veranstalter: Sternfreunde Siebengebirge

Weitere Infos

Sonntag, 17.03.2013: Öffentliche Beobachtung in Bad Honnef

Veranstaltungsort: wird kurzfristig auf Sternfreunde Siebengebirge bekannt gegeben

Die Teilnahme ist kostenfrei

Beginn: 17:00 Uhr, Ende offen

Veranstalter: Sternfreunde Siebengebirge

Weitere Infos

Montag, 18.03.2013: Öffentliche Beobachtung in Bonn-Endenich

Veranstaltungsort: Wiese vor dem Argelander Institut für Astronomie, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn-Endenich

Die Teilnahme ist kostenfrei

Beginn: 19:30 Uhr; Ende: ca. 21:00 Uhr. Findet nur bei halbwegs klarem Himmel statt!

Veranstalter: Volkssternwarte Bonn e.V.

Weitere Infos

Informationen zu Komet Panstarrs finden Sie im Internet auch unter www.kometen.info/ und www.komet-panstarrs.de/.

Samstag, 9. März 2013

Sonntag, 17. Februar 2013

Komet Panstarrs - der geschweifte Frühlingsbote

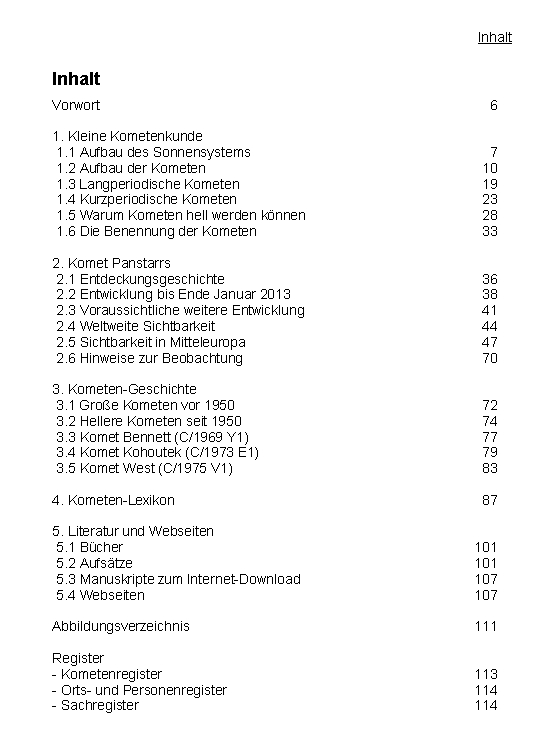

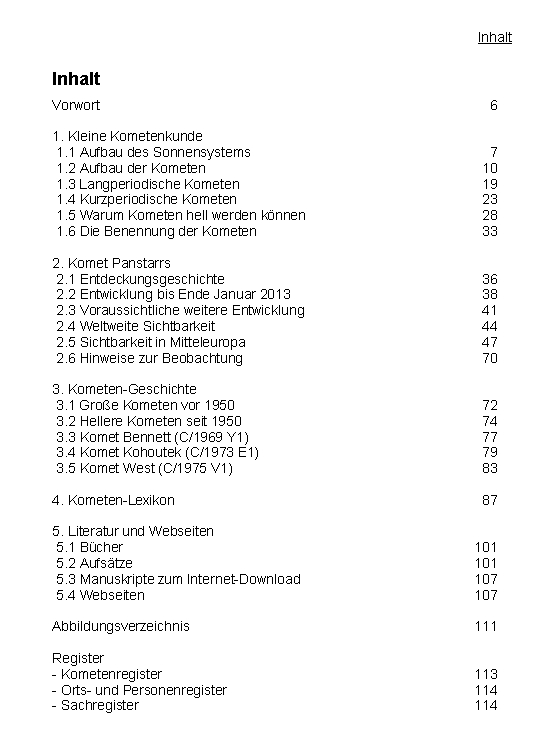

Komet Panstarrs - der geschweifte Frühlingsbote ist der Titel meines gerade erschienenen Buches, welches ich hier kurz vorstellen möchte. Zunächst die nackten Fakten: 116 S., 47 Abb., ISBN 978-3-8482-6349-3. Durch den Verzicht auf farbige Abbildungen konnte der sehr günstige Preis von EUR 7.90 erzielt werden. Bestellen kann man es überall im stationären Buchhandel, bei diversen Online-Buchhändlern oder direkt bei Books on Demand.

Ich habe das Büchlein als Ergänzung zu den Webportalen Komet-Panstarrs.de und den Übersichtskapiteln in Kometen.info konzipiert. Es gibt durchaus einige Überschneidungen - einerseits bildeten die Webseiten die Grundlage für das Buch, andererseits habe ich Abschnitte aus einem frühen Stadium des Buchmanuskripts in Kometen.info integriert. Ganz abgesehen davon ist ein Buch zum Lesen längerer Texte meiner Meinung nach wesentlich angenehmer als ein Bildschirm.

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1 gibt im Wesentlichen eine komprimierte Einführung in die heutigen Kenntnisse und Theorien über den Aufbau der Kometen, gefolgt von einer kurzen Beschreibung der Faktoren, welche für helle Kometenerscheinungen verantwortlich sind. Schließlich gehe ich noch auf die Regeln zur Benennung der Kometen ein. Das zweite Kapitel gehört dann dem aktuellen Kometen Panstarrs, dessen Entwicklung bis Ende letzten Monats beschrieben wird. Der angegebene Redaktionsschluss 27.01.13 ist etwas geschummelt - tatsächlich wurden noch bis 01.02.13 kleine Ergänzungen vorgenommen. Am 04.02.13 ist das Manuskript an den Verlag gegangen, am 05.02.13 ist es nach dessen eigener Angabe erschienen und war ab 08.02.13 über die Webseite von BoD bestellbar. Das volldigitale Produktions- und Druckverfahren ermöglicht diese Aktualität. Zum Vergleich: der Panstarrs-Artikel in der kommende Woche erscheinenden Ausgabe von Sterne und Weltraum (kostenloser Download) ist auf dem Stand von Mitte Januar. Die größer Aktualität ist selbstverständlich nicht mein Verdienst, sondern ausschließlich dem ausgefeilten Produktionsverfahren von BoD verdanken. Was die weitere Entwicklung von Panstarrs ab Anfang Februar betrifft, war ich dann auch auf Prognosen angewiesen - hier ist das Internet mit seiner fortlaufenden Aktualität jedem Printprodukt überlegen. Netterweise hält sich Panstarrs aber bislang an die vor gut 2 Wochen formulierten Prognosen. Und ganz sicher wird er sich im März/April an seine durch die Ephemeriden vorgegebenen Auf- und Untergangseiten sowie die scheinbare Bewegung am Sternhimmel halten. Ich habe daher als Beobachtungshilfe 7 Tabellen und 16 Grafiken erstellt und gebe ergänzend noch einige allgemeine Beobachtungshinweise.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit historischen Kometenerscheinungen, wobei historisch hier recht relativ zu verstehen ist. Der Schwerpunkt liegt auf den drei hellen Kometen der 1970er-Jahre - Bennett, Kohoutek und West -, da sie gute "Muster-Szenarien" für unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten von Panstarrs darstellen. In diesem Zusammenhang wurde kurz vor Redaktionsschluss noch ein weiterer, weniger bekannter Schweifstern interessant - Wilson-Hubbard aus dem Jahr 1961. Ein entsprechender Hinweis wurde noch in das Manuskript eingefügt; die ausführlichere Darstellung des Kometen blieb dann aber dem Blog vorbehalten - Buch und Web ergänzen sich auch hier.

Generell wurde das Buch so geschrieben, dass es für einen nicht ganz unbeleckten Amateurastronomen problemlos verständlich sein sollte. Andererseits weckt gerade ein besonderes Himmelsereignis wie es Komet Panstarrs zu werden verspricht, bei vielen Menschen erstmals das Interesse an der Astronomie. Um Neulingen den Einstieg zu erleichtern, wurde ein recht ausführliches Lexikon sowohl der im Haupttext verwendeten als auch einiger weiterer Fachbegriffe erstellt. Das Literatur- und Webseitenverzeichnis geht ebenfalls über die tatsächlich bei Abfassung des Manuskripts berücksichtigten Quellen hinaus. Dabei hat noch ein anderer Aspekt eine Rolle gespielt: wer das Buch erwirbt, soll auch noch etwas davon haben, wenn Komet Panstarrs seine Vorstellung an unserem Himmel beendet hat. Das Grundlagen-Kapitel, das Lexikon, das Quellenverzeichnis und die Darstellungen der historischen Kometen sollten trotz weiteren Fortschritten in der Forschung nicht so schnell veralten.

Und nun wünsche viel Spass beim Lesen des Buches und natürlich viel Erfolg bei der eigenen Beobachtung des geschweiften Frühlingsboten.

Stefan Krause für Kometen.info

Ich habe das Büchlein als Ergänzung zu den Webportalen Komet-Panstarrs.de und den Übersichtskapiteln in Kometen.info konzipiert. Es gibt durchaus einige Überschneidungen - einerseits bildeten die Webseiten die Grundlage für das Buch, andererseits habe ich Abschnitte aus einem frühen Stadium des Buchmanuskripts in Kometen.info integriert. Ganz abgesehen davon ist ein Buch zum Lesen längerer Texte meiner Meinung nach wesentlich angenehmer als ein Bildschirm.

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1 gibt im Wesentlichen eine komprimierte Einführung in die heutigen Kenntnisse und Theorien über den Aufbau der Kometen, gefolgt von einer kurzen Beschreibung der Faktoren, welche für helle Kometenerscheinungen verantwortlich sind. Schließlich gehe ich noch auf die Regeln zur Benennung der Kometen ein. Das zweite Kapitel gehört dann dem aktuellen Kometen Panstarrs, dessen Entwicklung bis Ende letzten Monats beschrieben wird. Der angegebene Redaktionsschluss 27.01.13 ist etwas geschummelt - tatsächlich wurden noch bis 01.02.13 kleine Ergänzungen vorgenommen. Am 04.02.13 ist das Manuskript an den Verlag gegangen, am 05.02.13 ist es nach dessen eigener Angabe erschienen und war ab 08.02.13 über die Webseite von BoD bestellbar. Das volldigitale Produktions- und Druckverfahren ermöglicht diese Aktualität. Zum Vergleich: der Panstarrs-Artikel in der kommende Woche erscheinenden Ausgabe von Sterne und Weltraum (kostenloser Download) ist auf dem Stand von Mitte Januar. Die größer Aktualität ist selbstverständlich nicht mein Verdienst, sondern ausschließlich dem ausgefeilten Produktionsverfahren von BoD verdanken. Was die weitere Entwicklung von Panstarrs ab Anfang Februar betrifft, war ich dann auch auf Prognosen angewiesen - hier ist das Internet mit seiner fortlaufenden Aktualität jedem Printprodukt überlegen. Netterweise hält sich Panstarrs aber bislang an die vor gut 2 Wochen formulierten Prognosen. Und ganz sicher wird er sich im März/April an seine durch die Ephemeriden vorgegebenen Auf- und Untergangseiten sowie die scheinbare Bewegung am Sternhimmel halten. Ich habe daher als Beobachtungshilfe 7 Tabellen und 16 Grafiken erstellt und gebe ergänzend noch einige allgemeine Beobachtungshinweise.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit historischen Kometenerscheinungen, wobei historisch hier recht relativ zu verstehen ist. Der Schwerpunkt liegt auf den drei hellen Kometen der 1970er-Jahre - Bennett, Kohoutek und West -, da sie gute "Muster-Szenarien" für unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten von Panstarrs darstellen. In diesem Zusammenhang wurde kurz vor Redaktionsschluss noch ein weiterer, weniger bekannter Schweifstern interessant - Wilson-Hubbard aus dem Jahr 1961. Ein entsprechender Hinweis wurde noch in das Manuskript eingefügt; die ausführlichere Darstellung des Kometen blieb dann aber dem Blog vorbehalten - Buch und Web ergänzen sich auch hier.

Generell wurde das Buch so geschrieben, dass es für einen nicht ganz unbeleckten Amateurastronomen problemlos verständlich sein sollte. Andererseits weckt gerade ein besonderes Himmelsereignis wie es Komet Panstarrs zu werden verspricht, bei vielen Menschen erstmals das Interesse an der Astronomie. Um Neulingen den Einstieg zu erleichtern, wurde ein recht ausführliches Lexikon sowohl der im Haupttext verwendeten als auch einiger weiterer Fachbegriffe erstellt. Das Literatur- und Webseitenverzeichnis geht ebenfalls über die tatsächlich bei Abfassung des Manuskripts berücksichtigten Quellen hinaus. Dabei hat noch ein anderer Aspekt eine Rolle gespielt: wer das Buch erwirbt, soll auch noch etwas davon haben, wenn Komet Panstarrs seine Vorstellung an unserem Himmel beendet hat. Das Grundlagen-Kapitel, das Lexikon, das Quellenverzeichnis und die Darstellungen der historischen Kometen sollten trotz weiteren Fortschritten in der Forschung nicht so schnell veralten.

Und nun wünsche viel Spass beim Lesen des Buches und natürlich viel Erfolg bei der eigenen Beobachtung des geschweiften Frühlingsboten.

Stefan Krause für Kometen.info

Sonntag, 3. Februar 2013

Kometen-Entdeckungen und Beobachtungen aus Flugzeugen

In meinem letzten Posting bin ich im Zusammenhang mit dem Kometen Wilson-Hubbard (C/1961 O1) kurz auf Kometenbeobachtungen aus Flugzeugen eingegangen. Ich habe inzwischen noch ein paar weitere Literaturstellen aufgetan. Es handelt sich ausnahmlos um knappe Notizen und Hinweise, die ich nachstehend als kurze Übersicht widergebe:

FINSTERNIS-KOMET (C/1948 X1).

Dieser Schweifstern wurde am 01.11,1948 während einer Totale Sonnenfinsternis in Kenia in nur 1.5° Entfernung von der Sonne entdeckt sowohl am Boden als auch aus einem Flugzeug der Royal Air Force in 13.000 ft. Höhe entdeckt. Der sehr helle (wohl - 2 mag) Komet besaß einen langen Schweif und konnte auch noch in den ersten Sekunden nach Ende der Totalität gesehen werden.

Spätere Bahnberechnungen (Quelle) zeigten, dass der Schweifstern, der sein Perihel bereits am 27.10.1948 erreicht hatte, vor dem 06.11.1948 (Elongation an diesem Tag 14°) stets viel zu nah bei der Sonne gestanden war, um ihn von der Erde aus zusehen. Lediglich der Zufall der Totalen Sonnenfinsternis hatte zu seiner frühzeitigen Entdeckung geführt. Die Nachricht von dieser in der Astronomie-Geschichte nahezu beispiellosen Beobachtung verbreitete sich aber nur langsam, sodass es ab dem 07.11.48 auf der Südhalbkugel zahlreiche "Neuentdeckungen" gab. Die Nase vorn hatte dabei ein australischer Pilot:

"It was next seen, in Australia, by an airline pilot, Capt. Thomson, while flying from Perth to Adelaide last "Saturday night" - presumably the date was November 6.8 U.T." (Quelle). Später stellt sich dann heraus, dass der Komet bereits am 04.11.48 gesichtet worden war: "The next certain report of it came from Captain Frank McGann of Pan American-Grace Airways, who found it independently, on November 4 while flying at 16,500 ft. near Kingston, Jamaica." (Quelle). An diesem Tag hatte vom Erdboden aus noch überhaupt keine Chance bestanden.

WILSON-HUBBARD (C/1961 O1):

Auf die ungewöhnliche Entdeckungsgeschichte dieses Kometen bin ich ja bereits eingegangen. Als Nachtrag hier die allererste Entdeckungsmeldung vom 23.07.1961 aus der südafrikanischen Linienmaschine:

"0239 G.M.T. sky-trail visible. Aircraft position 24°30' N. 24° 00' E. Aicraft climbing from 34,00 ft. to 38,000 ft. Air hostess (Miss Anna Ras) drew crews attention to phenomenon in east - this was a vertical trail, topmost point approximately 15° above horizon." (Quelle)

WHITE-ORTIZ-BOLLELI (C/1970 K1):

Entdeckt wurde der Schweifstern am 18.05.1970 in Australien von Graeme L. White mit einem Feldstecher. Als White das Objekt am 20.05.1970 wiederfand, war es mit bloßem Auge sichtbar, hatte eine Helligkeit von etwa +1 mag und einen 10 Grad langen Schweif. "The next observation was on May 21.6, by Air France pilot Emilio Ortiz from a location 400 km east of Tananarive (Malagasy Republic). He described the head as of magnitude 0.5 to 1.0, and a tail 5° to 8° long." (Quelle)

Es ist daher nicht verwunderlich, dass nun eine regelrechte Entdeckungswelle losrollte. Nur die ersten 3 offiziellen Meldungen (neben White und Ortiz der Astronom Carlos Bolleli vom Cerro Tololo) wurden den Regeln entsprechend bei der Namengebung berücksichtigt.

KOHOUTEK (C/1973 E1):

Bei den vorgenannten Kometen erfolgten die Beobachtungen aus der Luft zufällig. Bei Komet Kohoutek (C/1973 E1) wurden die Vorteile der Flugbeobachtung ganz bewusst genutzt, um interessierten Amateurastronomen und Laien ungestörte Blicke auf den Kometen zu ermöglichen. Die Teilnehmer an den 3 Flügen gehörten wahrscheinlich zu den wenigen, die von diesem Schweifstern nicht enttäuscht waren. Michael Hendrie (2000, 16/17) schreibt:

"Other observers in the UK reported for Jan 10: S.R. Heathcote (4.8), Rothery (4.8), C. Henshaw (4.7), P. J. Young (4.8), G. Montgomery (5.2) and Gainsford (4.8).

That these consistent magnitudes were affected by low altitude and absorption is illustrated by observations made on flights from London Gatwick on January 10 and Manchester on January 11. To accomodate all those interested two flights were needed from Gatwick, one accompanied by Milbourn and the other by P. Moore. Milbourn observed from the darkened aircraft at 9,400m (31,000ft) over the Irish Sea, describing the conditions as superb with 5th magnitude stars visible 10° above the horizon. In this sky he made the coma small, about 3 arcmin cross and 3.2 mag with a 4.0 mag central condensation, almost nuclear. The tail was straight, and only slightly divergent, bright for 5° but could be detected by averted vision out to 13° near p.a. 65°. No structure was visible in 13x80 binoculars used. To the naked eye up to 8° of tail were visible. On Jan 10 also Simmons in Florida and Clark in Australia recorded 3.6 and 3.8 mag respectively.

On January 11 Doherty, accompanying the Manchester flight, gave 4.0 magnitude with a 8° tail as seen from 10,600m (35,000ft). On that evening Ridley at Godalming gave 4.3 mag. with a tail about 2° long, the comet just visible to the naked eye. A. W. K. Thomas at Reading saw 5° of tail in 7x50 binoculars but found the 4.8 magnitude comet only just a naked-eye object."

(Quelle)

1P/HALLEY (1986):

Zur Beobachtung von 1P/Halley wurde in den Niederlanden ein Flug angeboten, zu dem ich bislang lediglich eine kurze Notiz in dem Buch "Meteor showers and their Parent Comets" von Peter Jenniskens gefunden habe (auf S. 12): "I was an undergraduate student of astronomy at Leiden University in the Netherlands and was invited to be a tour guide on a chartered DC-9 airplane to watch the comet above the usual deck of clouds. Two hundred people eager to see the scourge of legend sparkle in the sky paid $50 and were given six ten-minute laps over the North Sea, each time providing a new group a seat at the windows." Die Helligkeit von Halley betrug zu dieser Zeit etwa 4 mag.

FINSTERNIS-KOMET (C/1948 X1).

Dieser Schweifstern wurde am 01.11,1948 während einer Totale Sonnenfinsternis in Kenia in nur 1.5° Entfernung von der Sonne entdeckt sowohl am Boden als auch aus einem Flugzeug der Royal Air Force in 13.000 ft. Höhe entdeckt. Der sehr helle (wohl - 2 mag) Komet besaß einen langen Schweif und konnte auch noch in den ersten Sekunden nach Ende der Totalität gesehen werden.

Spätere Bahnberechnungen (Quelle) zeigten, dass der Schweifstern, der sein Perihel bereits am 27.10.1948 erreicht hatte, vor dem 06.11.1948 (Elongation an diesem Tag 14°) stets viel zu nah bei der Sonne gestanden war, um ihn von der Erde aus zusehen. Lediglich der Zufall der Totalen Sonnenfinsternis hatte zu seiner frühzeitigen Entdeckung geführt. Die Nachricht von dieser in der Astronomie-Geschichte nahezu beispiellosen Beobachtung verbreitete sich aber nur langsam, sodass es ab dem 07.11.48 auf der Südhalbkugel zahlreiche "Neuentdeckungen" gab. Die Nase vorn hatte dabei ein australischer Pilot:

"It was next seen, in Australia, by an airline pilot, Capt. Thomson, while flying from Perth to Adelaide last "Saturday night" - presumably the date was November 6.8 U.T." (Quelle). Später stellt sich dann heraus, dass der Komet bereits am 04.11.48 gesichtet worden war: "The next certain report of it came from Captain Frank McGann of Pan American-Grace Airways, who found it independently, on November 4 while flying at 16,500 ft. near Kingston, Jamaica." (Quelle). An diesem Tag hatte vom Erdboden aus noch überhaupt keine Chance bestanden.

WILSON-HUBBARD (C/1961 O1):

Auf die ungewöhnliche Entdeckungsgeschichte dieses Kometen bin ich ja bereits eingegangen. Als Nachtrag hier die allererste Entdeckungsmeldung vom 23.07.1961 aus der südafrikanischen Linienmaschine:

"0239 G.M.T. sky-trail visible. Aircraft position 24°30' N. 24° 00' E. Aicraft climbing from 34,00 ft. to 38,000 ft. Air hostess (Miss Anna Ras) drew crews attention to phenomenon in east - this was a vertical trail, topmost point approximately 15° above horizon." (Quelle)

WHITE-ORTIZ-BOLLELI (C/1970 K1):

Entdeckt wurde der Schweifstern am 18.05.1970 in Australien von Graeme L. White mit einem Feldstecher. Als White das Objekt am 20.05.1970 wiederfand, war es mit bloßem Auge sichtbar, hatte eine Helligkeit von etwa +1 mag und einen 10 Grad langen Schweif. "The next observation was on May 21.6, by Air France pilot Emilio Ortiz from a location 400 km east of Tananarive (Malagasy Republic). He described the head as of magnitude 0.5 to 1.0, and a tail 5° to 8° long." (Quelle)

Es ist daher nicht verwunderlich, dass nun eine regelrechte Entdeckungswelle losrollte. Nur die ersten 3 offiziellen Meldungen (neben White und Ortiz der Astronom Carlos Bolleli vom Cerro Tololo) wurden den Regeln entsprechend bei der Namengebung berücksichtigt.

KOHOUTEK (C/1973 E1):

Bei den vorgenannten Kometen erfolgten die Beobachtungen aus der Luft zufällig. Bei Komet Kohoutek (C/1973 E1) wurden die Vorteile der Flugbeobachtung ganz bewusst genutzt, um interessierten Amateurastronomen und Laien ungestörte Blicke auf den Kometen zu ermöglichen. Die Teilnehmer an den 3 Flügen gehörten wahrscheinlich zu den wenigen, die von diesem Schweifstern nicht enttäuscht waren. Michael Hendrie (2000, 16/17) schreibt:

"Other observers in the UK reported for Jan 10: S.R. Heathcote (4.8), Rothery (4.8), C. Henshaw (4.7), P. J. Young (4.8), G. Montgomery (5.2) and Gainsford (4.8).

That these consistent magnitudes were affected by low altitude and absorption is illustrated by observations made on flights from London Gatwick on January 10 and Manchester on January 11. To accomodate all those interested two flights were needed from Gatwick, one accompanied by Milbourn and the other by P. Moore. Milbourn observed from the darkened aircraft at 9,400m (31,000ft) over the Irish Sea, describing the conditions as superb with 5th magnitude stars visible 10° above the horizon. In this sky he made the coma small, about 3 arcmin cross and 3.2 mag with a 4.0 mag central condensation, almost nuclear. The tail was straight, and only slightly divergent, bright for 5° but could be detected by averted vision out to 13° near p.a. 65°. No structure was visible in 13x80 binoculars used. To the naked eye up to 8° of tail were visible. On Jan 10 also Simmons in Florida and Clark in Australia recorded 3.6 and 3.8 mag respectively.

On January 11 Doherty, accompanying the Manchester flight, gave 4.0 magnitude with a 8° tail as seen from 10,600m (35,000ft). On that evening Ridley at Godalming gave 4.3 mag. with a tail about 2° long, the comet just visible to the naked eye. A. W. K. Thomas at Reading saw 5° of tail in 7x50 binoculars but found the 4.8 magnitude comet only just a naked-eye object."

(Quelle)

1P/HALLEY (1986):

Zur Beobachtung von 1P/Halley wurde in den Niederlanden ein Flug angeboten, zu dem ich bislang lediglich eine kurze Notiz in dem Buch "Meteor showers and their Parent Comets" von Peter Jenniskens gefunden habe (auf S. 12): "I was an undergraduate student of astronomy at Leiden University in the Netherlands and was invited to be a tour guide on a chartered DC-9 airplane to watch the comet above the usual deck of clouds. Two hundred people eager to see the scourge of legend sparkle in the sky paid $50 and were given six ten-minute laps over the North Sea, each time providing a new group a seat at the windows." Die Helligkeit von Halley betrug zu dieser Zeit etwa 4 mag.

Freitag, 25. Januar 2013

Panstarrs, Wilson-Hubbard und die Kometenbeobachtung aus Flugzeugen

Vor einigen Monaten habe ich auf Komet-Panstarrs.de 3 denkbare Szenarien vorgestellt, wie sich Komet Panstarrs entwicklen könnte. Als Vergleichsobjekte habe ich damals die Kometen Bennett (C/1969 Y1), Kohoutek (C/1973 E1) und West (C/1975 V1) aus den 1970er-Jahren präsentiert.

Obwohl Panstarrs aktuell (25.01.2013) mit einer Helligkeit von 7.4 mag immer noch auf dem durch die Ephemeride des MPC vom 30.09.2012 vorgegeben "Kurs" liegt, sind viele Experten gleichwohl der Meinung, dass er Mitte März nicht heller als 2 bis 3 mag werden wird. Das legt natürlich zunächst den Vergleich mit Komet Kohoutek nahe - aber dieser ist nicht ganz zutreffend. Kohoutek war ein staubarmer Komet, der sich nach dem Perihel mit einem schmalen bis zu etwa 10 Grad langen Gasschweif zeigte. Dagegen ist Panstarrs ein ausgesprochen staubreicher Schweifstern, wie nicht nur aktuelle Fotos, sondern bereits Beobachtungen aus dem Mai(!) 2012 nahelegen. Aus derzeitiger Sicht müssen wir also damit rechnen, dass C/2011 L4 zwar eine eher lichtschwache Koma (und nur auf diese beziehen sich alle Helligkeitsprognosen) aber einen ausgedehnten und kräftigen Staubschweif entwickeln wird. Ein Staubschweif ist generell leuchtstärker als ein Gasschweif, und deshalb ist Kohoutek zumindest momentan kein allzu brauchbares Vergleichsobjekt.

Der vermutlichen Entwicklung Panstarrs viel ähnlicher ist ein anderer, heute weitgehend in Vergessenheit geratener Komet der 1960er-Jahre: C/1961 O1 (Wilson-Hubbard). In einschlägigen Tabellen wird er als Objekt der 3. Größenklasse geführt, also ähnlich hell (oder schwach) wie vor einigen Jahren 153P/Ikeya-Zhang oder C/2004 Q2 (Machholz). Doch Wilson-Hubbard war ein anderes Kaliber als die beiden letztgenannten, denn er entwickelte einen über 20 Grad langen und im vorderen Teil flächenhellen Schweif. Dieser führte auch zu seiner überraschenden Entdeckung. Stewart Wilson, Navigator eines PanAm-Fluges, entdeckte ihn am 23.07.1961 während eines Linienfluges von Honolulu (Hawaii) nach Portland (Oregon). Wie sich später herausstellte, hatte ihn die Stewardess Anna Ras bereits 9 Stunden früher auf einem SAA-Flug über der Sahara gesichtet. Nach Wilsons Beobachtung gingen zahlreiche weitere Entdeckungsmeldungen ein, von denen mindestens 3 weitere aus Flugzeugen erfolgten. Auf dem Erdboden wurde er u.a. am McDonald Observatory in Texas von dem Berufsastronomen William Hubbard gesichtet. Noch in den 1940er-Jahren hatten Kometen, die fast gleichzeitig von zahlreichen Personen entdeckt worden waren, lediglich informelle Bezeichnungen erhalten wie Großer Südkomet (C/1947 X1) oder Finsterniskomet (C/1948 V1). Mit dieser Tradition wurde erstmals bei dem hellen Kometen C/1957 P1 gebrochen, welcher nach Antonín Mrkos benannt wurde, obwohl mehrere Personen ihn bereits einige Tage vor dem tschechischen Kometenjäger beobachtet hatten. Bei C/1961 O1 wurden immerhin zwei der Entdecker berücksichtigt, und er erhielt den Namen Wilson-Hubbard.

Die ersten Positionsbestimmungen des neuen Kometen waren recht ungenau, sodass seine Bahn erst im August berechnet werden konnte. Wie sich herausstellte, hatte er bereits 6 Tage vor seiner Entdeckung in nur 0.04 AE Entfernung von der Sonne sein Perihel passiert - Wilson-Hubbard war also ein "Sunskirter".

Am 25.07.1961 hatte der Schweif des Kometen eine Länge von 25° erreicht. Aufnahmen, die mit Filtern angefertigt wurden, belegten, dass es sich um einen Staubschweif handelte; zudem wurde ein 1.5° langer Gegenschweif beobachtet. Während der Kopf des Kometen sehr unscheinbar war, konzentrierte sich die größte Helligkeit im vorderen Teil des nahezu geraden und recht schmalen Schweifes. Nach dem 25.07.61 gingen Helligkeit und Schweiflänge rasch zurück, ab dem 9. August war er mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar. Tatsächlich betrug die absolute Helligkeit von Wilson-Hubbard nur etwa 9 mag. Dass er dennoch für einige Tage eine eindrucksvolle Erscheinung bot, war allein seiner engen Sonnenpassage zu verdanken, welche zur Freisetzung großer Staubmengen geführt hatte.

Steckbrief des Kometen Wilson-Hubbard

Entdeckung: 23.07.1961

Perihel: 17.07.1961, 0.04 AE

Erdnähe: 14.08.1961, 0.79 AE

Neigung der Bahn zur Erdbahn: 24 Grad

Umlaufszeit um die Sonne: unbekannt

Mit bloßem Auge sichtbar: 23.07. - 08.08.1961

Max. Helligkeit: 3.0 mag

Max. Schweiflänge: 25°

Vergleich mit Komet Panstarrs

Die Kometen Wilson-Hubbard und Panstarrs haben zunächst wenig Gemeinsamkeiten. Die Lage ihrer Bahnen ist sehr unterschiedlich, Panstarrs Periheldistanz ist wesentlich größer und in der absoluten Helligkeit übertrifft er Wilson-Hubbard bei weitem. Ob letzterer bereits vor dem Perihel eine hohe Staubproduktion aufwies oder ob diese allein das Resultat seines engen Rendevous mit der Sonne war, wissen wir auf Grund der späten Entdeckung nicht. Doch die bei Wilson-Hubbard beobachtete Kombination von lichtschwachem Kopf und lichtstarkem Staubschweif ist genau das, was auf Grund des aktuellen Kenntnisstandes Mitte März 2013 von Panstarrs zu erwarten ist. Da letzterer per se ein kräftiger Staubproduzent zu sein scheint, ist eine so rasche Helligkeitsabnahme nach dem Perihel wie bei Wilson-Hubbard eher nicht zu erwarten. Eine maximale Schweiflänge ähnlich der von C/1961 O1 ist dagegen durchaus möglich. Aufgrund der Bahnlage wird Panstarrs Staubschweif wohl nicht ganz gerade, sondern mehr oder weniger deutlich nach links gekrümmt sein.

Kometenbeobachtung aus dem Flugzeug

So kurios sich die gleich mehrfache Entdeckung von Wilson-Hubbard aus Flugzeugen anhört - sie ist nicht einmalig. Der Komet C/1948 V1 war während der Totalen Sonnenfinsternis am 01.11.1948 entdeckt worden und nur einiger Minuten während und nach der Totalität sichtbar. Der erste, der ihn danach wiederfand, war am 04.11.1948 der Pilot einer Linienmaschine über der Karibik (Merton 1949). Ein anderes Beispiel ist White-Ortiz-Bolleli (C/1970 K1), ein heller Sungrazer der Kreutzgruppe. Einer der zahlreichen Entdecker - nur 3 wurden für die Namengebung berücksichtigt - war der Air France-Pilot Emilio Ortiz, der ihn während eines Langstreckenflugs sichtete. Später ging man gezielt in die Luft, um bereits bekannte Kometen zu beobachten bzw. einem interssierten Publikum zu zeigen. So wurden am 10. und 11.01.1974 in England spezielle Flüge durchgeführt, um Komet Kohoutek (C/1973 E1) zu beobachten. War dieser vom Boden aus mit bloßem Auge kaum noch sichtbar, so war von den Flugzeugen aus mühelos ein 8° langer Schweif auszumachen. 1P/Halley war 1986 Ziel eines niederländischen Beobachtungsfluges.

Ganz offenbar sind Kometen in Flughöhen von 10000 und mehr Metern besser zu beobachten als auf dem Erdboden. Der Grund dafür ist einfach: In Reiseflughöhe hat man nicht nur die Wolken und bodennahen Dunst unter sich, sondern auch etwa 2/3 des Volumens der Edatmosphäre. Aus der dadurch stark verminderten Extinktion ergibt sich eine am Erdboden nicht erreichbare Transparenz der Luft. Dies ist insbesondere bei Kometen, die in der Dämmerung stehen und/oder nicht allzu lichtstark sind, ein ganz erheblicher Vorteil.

Betrachtet man die aktuelle Entwicklung von Komet Panstarrs sowie seine Position in der Dämmerung, so ist die Idee, zu dessen Beobachtung ein Flugzeug zu chartern, durchaus naheliegend.

Quellen:

Beyer, Max (1963)

Merton, G. (1949)

Roemer, Elisabeth (1961)

Obwohl Panstarrs aktuell (25.01.2013) mit einer Helligkeit von 7.4 mag immer noch auf dem durch die Ephemeride des MPC vom 30.09.2012 vorgegeben "Kurs" liegt, sind viele Experten gleichwohl der Meinung, dass er Mitte März nicht heller als 2 bis 3 mag werden wird. Das legt natürlich zunächst den Vergleich mit Komet Kohoutek nahe - aber dieser ist nicht ganz zutreffend. Kohoutek war ein staubarmer Komet, der sich nach dem Perihel mit einem schmalen bis zu etwa 10 Grad langen Gasschweif zeigte. Dagegen ist Panstarrs ein ausgesprochen staubreicher Schweifstern, wie nicht nur aktuelle Fotos, sondern bereits Beobachtungen aus dem Mai(!) 2012 nahelegen. Aus derzeitiger Sicht müssen wir also damit rechnen, dass C/2011 L4 zwar eine eher lichtschwache Koma (und nur auf diese beziehen sich alle Helligkeitsprognosen) aber einen ausgedehnten und kräftigen Staubschweif entwickeln wird. Ein Staubschweif ist generell leuchtstärker als ein Gasschweif, und deshalb ist Kohoutek zumindest momentan kein allzu brauchbares Vergleichsobjekt.

Der vermutlichen Entwicklung Panstarrs viel ähnlicher ist ein anderer, heute weitgehend in Vergessenheit geratener Komet der 1960er-Jahre: C/1961 O1 (Wilson-Hubbard). In einschlägigen Tabellen wird er als Objekt der 3. Größenklasse geführt, also ähnlich hell (oder schwach) wie vor einigen Jahren 153P/Ikeya-Zhang oder C/2004 Q2 (Machholz). Doch Wilson-Hubbard war ein anderes Kaliber als die beiden letztgenannten, denn er entwickelte einen über 20 Grad langen und im vorderen Teil flächenhellen Schweif. Dieser führte auch zu seiner überraschenden Entdeckung. Stewart Wilson, Navigator eines PanAm-Fluges, entdeckte ihn am 23.07.1961 während eines Linienfluges von Honolulu (Hawaii) nach Portland (Oregon). Wie sich später herausstellte, hatte ihn die Stewardess Anna Ras bereits 9 Stunden früher auf einem SAA-Flug über der Sahara gesichtet. Nach Wilsons Beobachtung gingen zahlreiche weitere Entdeckungsmeldungen ein, von denen mindestens 3 weitere aus Flugzeugen erfolgten. Auf dem Erdboden wurde er u.a. am McDonald Observatory in Texas von dem Berufsastronomen William Hubbard gesichtet. Noch in den 1940er-Jahren hatten Kometen, die fast gleichzeitig von zahlreichen Personen entdeckt worden waren, lediglich informelle Bezeichnungen erhalten wie Großer Südkomet (C/1947 X1) oder Finsterniskomet (C/1948 V1). Mit dieser Tradition wurde erstmals bei dem hellen Kometen C/1957 P1 gebrochen, welcher nach Antonín Mrkos benannt wurde, obwohl mehrere Personen ihn bereits einige Tage vor dem tschechischen Kometenjäger beobachtet hatten. Bei C/1961 O1 wurden immerhin zwei der Entdecker berücksichtigt, und er erhielt den Namen Wilson-Hubbard.

Die ersten Positionsbestimmungen des neuen Kometen waren recht ungenau, sodass seine Bahn erst im August berechnet werden konnte. Wie sich herausstellte, hatte er bereits 6 Tage vor seiner Entdeckung in nur 0.04 AE Entfernung von der Sonne sein Perihel passiert - Wilson-Hubbard war also ein "Sunskirter".

Am 25.07.1961 hatte der Schweif des Kometen eine Länge von 25° erreicht. Aufnahmen, die mit Filtern angefertigt wurden, belegten, dass es sich um einen Staubschweif handelte; zudem wurde ein 1.5° langer Gegenschweif beobachtet. Während der Kopf des Kometen sehr unscheinbar war, konzentrierte sich die größte Helligkeit im vorderen Teil des nahezu geraden und recht schmalen Schweifes. Nach dem 25.07.61 gingen Helligkeit und Schweiflänge rasch zurück, ab dem 9. August war er mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar. Tatsächlich betrug die absolute Helligkeit von Wilson-Hubbard nur etwa 9 mag. Dass er dennoch für einige Tage eine eindrucksvolle Erscheinung bot, war allein seiner engen Sonnenpassage zu verdanken, welche zur Freisetzung großer Staubmengen geführt hatte.

Steckbrief des Kometen Wilson-Hubbard

Entdeckung: 23.07.1961

Perihel: 17.07.1961, 0.04 AE

Erdnähe: 14.08.1961, 0.79 AE

Neigung der Bahn zur Erdbahn: 24 Grad

Umlaufszeit um die Sonne: unbekannt

Mit bloßem Auge sichtbar: 23.07. - 08.08.1961

Max. Helligkeit: 3.0 mag

Max. Schweiflänge: 25°

Vergleich mit Komet Panstarrs

Die Kometen Wilson-Hubbard und Panstarrs haben zunächst wenig Gemeinsamkeiten. Die Lage ihrer Bahnen ist sehr unterschiedlich, Panstarrs Periheldistanz ist wesentlich größer und in der absoluten Helligkeit übertrifft er Wilson-Hubbard bei weitem. Ob letzterer bereits vor dem Perihel eine hohe Staubproduktion aufwies oder ob diese allein das Resultat seines engen Rendevous mit der Sonne war, wissen wir auf Grund der späten Entdeckung nicht. Doch die bei Wilson-Hubbard beobachtete Kombination von lichtschwachem Kopf und lichtstarkem Staubschweif ist genau das, was auf Grund des aktuellen Kenntnisstandes Mitte März 2013 von Panstarrs zu erwarten ist. Da letzterer per se ein kräftiger Staubproduzent zu sein scheint, ist eine so rasche Helligkeitsabnahme nach dem Perihel wie bei Wilson-Hubbard eher nicht zu erwarten. Eine maximale Schweiflänge ähnlich der von C/1961 O1 ist dagegen durchaus möglich. Aufgrund der Bahnlage wird Panstarrs Staubschweif wohl nicht ganz gerade, sondern mehr oder weniger deutlich nach links gekrümmt sein.

Kometenbeobachtung aus dem Flugzeug

So kurios sich die gleich mehrfache Entdeckung von Wilson-Hubbard aus Flugzeugen anhört - sie ist nicht einmalig. Der Komet C/1948 V1 war während der Totalen Sonnenfinsternis am 01.11.1948 entdeckt worden und nur einiger Minuten während und nach der Totalität sichtbar. Der erste, der ihn danach wiederfand, war am 04.11.1948 der Pilot einer Linienmaschine über der Karibik (Merton 1949). Ein anderes Beispiel ist White-Ortiz-Bolleli (C/1970 K1), ein heller Sungrazer der Kreutzgruppe. Einer der zahlreichen Entdecker - nur 3 wurden für die Namengebung berücksichtigt - war der Air France-Pilot Emilio Ortiz, der ihn während eines Langstreckenflugs sichtete. Später ging man gezielt in die Luft, um bereits bekannte Kometen zu beobachten bzw. einem interssierten Publikum zu zeigen. So wurden am 10. und 11.01.1974 in England spezielle Flüge durchgeführt, um Komet Kohoutek (C/1973 E1) zu beobachten. War dieser vom Boden aus mit bloßem Auge kaum noch sichtbar, so war von den Flugzeugen aus mühelos ein 8° langer Schweif auszumachen. 1P/Halley war 1986 Ziel eines niederländischen Beobachtungsfluges.

Ganz offenbar sind Kometen in Flughöhen von 10000 und mehr Metern besser zu beobachten als auf dem Erdboden. Der Grund dafür ist einfach: In Reiseflughöhe hat man nicht nur die Wolken und bodennahen Dunst unter sich, sondern auch etwa 2/3 des Volumens der Edatmosphäre. Aus der dadurch stark verminderten Extinktion ergibt sich eine am Erdboden nicht erreichbare Transparenz der Luft. Dies ist insbesondere bei Kometen, die in der Dämmerung stehen und/oder nicht allzu lichtstark sind, ein ganz erheblicher Vorteil.

Betrachtet man die aktuelle Entwicklung von Komet Panstarrs sowie seine Position in der Dämmerung, so ist die Idee, zu dessen Beobachtung ein Flugzeug zu chartern, durchaus naheliegend.

Quellen:

Beyer, Max (1963)

Merton, G. (1949)

Roemer, Elisabeth (1961)

Dienstag, 22. Januar 2013

Lemmon und Panstarrs, das ungleiche Kometenpaar

Zur Zeit ist es sehr interessant, die Entwicklung der beiden Kometen Lemmon (C/2012 F6) und Panstarrs (C/2011 L4) zu verfolgen und zu vergleichen. Beide werden den sonnennächsten Punkt ihrer Bahn im März 2013 erreichen und beide werden im Laufe des Februars für Beobachter auf der Südhalbkugel mit bloßem Auge sichtbar werden. Lemmon hat zur Zeit eine Helligkeit von etwa 7.0 mag, während Panstarrs auf etwa 7.7 mag geschätzt wird. Im Teleskop bieten sie ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild. Lemmon macht seinem Namen alle Ehre und präsentiert sich mit einer giftgrünen Koma nebst einem schmalen Schweif. Dagegen besitzen bei Panstarrs sowohl die Koma als auch der eher breite und kurze Schweif eine schwach gelbliche Färbung. Lemmons Helligkeit nimmt seit 7 Wochen rapide zu, während Panstarrs sich zögerlicher entwickelt. Den Ursachen für die unterschiedliche Färbung und Helligkeitsentwicklung der beiden Schweifsterne gehen wir im Folgenden etwas auf den Grund.

Beide Kometen sind langperiodisch; die Umlaufzeit von Lemmon wurde zu etwa 11000 Jahren bestimmt, während sie für Panstarrs nicht bekannt ist. Seine Bahn wurde formal als hyperbolisch berechnet; in Wirklichkeit wird es sich um eine unglaublich lang gestreckte Ellipse handeln, deren Exzentrität (e) nur eine Winzigkeit kleiner als 1 ist. Die Unmöglichkeit den Wert für e genau zu bestimmen, ist typisch für Kometen, die erstmals aus der Oortschen Wolke ins innere Sonnensystem gelangen. Dagegen ist Lemmons Umlaufzeit - so lang sie uns auch erscheinen mag - viel zu kurz, als dass das Aphel seiner Bahn auch nur in der Nähe der Oortschen Wolke liegen kann. Er ist also in der Vergangenheit bereits mindestens einmal, nämlich gegen Ende der letzten irdischen Eiszeit, in Sonnennähe gelangt. Dagegen ist Panstarrs aller Wahrscheinlichkeit nach ein Erstbesucher. Bevor er sich auf seinen Weg Richtung Sonne gemacht hat, verbrachte er Jahrmilliarden in der Oortschen Wolke. In dieser Zeit langen Zeit haben sich Atome, Ionen und Moleküle aus dem interstellaren Raum in beträchtlicher Menge auf seiner Oberfläche abgesetzt und sind dort bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt festgefroren. Doch schon durch eine geringe Erwärmung können diese als "Volatile" bezeichneten Substanzen wieder sublimieren. Dies ist der Grund, warum Erstbesucher wie Panstarrs bereits in relativ großer Entfernung von der Sonne eine recht beachtliche Koma ausbilden und dadurch frühzeitig entdeckt werden können. Durch die mit abnehmender Sonnenentfernung zunehmende Erwärmung ist der Vorrat an Volatilen bald verbraucht, typischerweise in einer Sonnenentfernung von etwa 1.5 AE. Dies führt zu der für Erstbesucher charakteristischen Stagnation der Helligkeitsentwicklung. Allerdings sublimieren jetzt zunehmend die seit der Entstehung vor 4.5 Milliarden Jahren im Kern eingeschlossenen Gase. Und nur deren Freisetzungsrate entscheidet darüber, wie sich der Komet schließlich in der Zeit um sein Perihel entwickeln wird. Auf Komet Panstarrs bezogen bedeutet dies, dass die Helligkeitsentwicklung, die wir bis zum Herbst 2012 beobachtet haben, ganz überwiegend durch die Volatilen auf seiner Oberfläche bestimmt war. Daraus wurden allerdings die z.T. sehr optimistischen Helligkeitsprognosen abgeleitet, welche 2011 und 2012 veröffentlicht wurden, Aber erst jetzt, im Januar 2013, zeigt Panstarrs uns die tatsächliche, durch die Struktur seines Kerns bedingte Aktivität und wir können zuverlässiger vorhersagen, wie er sich den neugierigen Beobachtern im März präsentieren wird.

Schauen wir uns nun zum Vergleich Komet Lemmon an. Er hat die Volatilen auf seinem Kern bereits bei einer früheren Annäherung an die Sonne zumindest weitgehend verloren. 11000 Jahre sind eine viel zu kurze Zeit, um erneut nennenswerte Menge an Volatilen einzusammeln und somit bereits weit entfernt von der Sonne eine beachtliche Koma zu entwickeln. Bezeichnenderweise wurde Lemmon erst 10 Monate nach Panstarrs entdeckt. Auch bei ihm hat man aus den frühen Beobachtungen Helligkeitsprognosen abgeleitet, welche auf eine maximale Helligkeit von etwa 9 mag zur Zeit des Perihels hindeuteten. Doch für Lemmon gilt das gleiche wie für Panstarrs (und natürlich alle anderen Kometen): erst bei stärkerer Annäherung an die Sonne zeigt sich die wahre Aktivität des Kerns. Und die ist in diesem Fall recht groß. Offenbar werden durch Sublimation große Mengen an Gasen freigesetzt, welche sich in der Koma sammeln. Durch die harte UV-Strahlung der Sonne werden diese ionisiert und/oder angeregt. Die Anregung von Kohlenmonoxid, Dicarbon und Cyanwasserstoff führt zur Abgabe des farbigen Lichts, dem die Koma und auch der inzwischen deutlich entwickelte schmale Gasschweif ihre "Lemmon"-Farbe verdanken.

Wie bei den meisten Kometen dominiert auch bei C/2012 F6 vor dem Perihel die Gasproduktion. Einen nennenswerten Staubschweif wird er wohl erst kurz vor und vor allem kurz nach der Perihelpassage entwickeln - wenn überhaupt. Viele Kometen - als klassische Beispiele seien Kohoutek und Hyakutake genannt - erwiesen sich als staubarm. Gut möglich also, dass Lemmon sein Aussehen in den kommenden Monaten gar nicht so sehr ändern wird.

Im Vergleich zu C/2012 F6 scheint Panstarrs eher ein untypischer Komet zu sein. Aktuelle Aufnahmen zeigen die blassgelbe Farbe von an Staub reflektiertem und gestreutem Sonnenlicht. Offenbar ist die Staubproduktion jetzt bereits so groß, dass sie das Eigenleuchten der zweifelsohne vorhandenen Gase überdeckt. Was wir auf den Panstarrs-Fotos sehen ist dementsprechend auch kein Gasschweif, sondern ein Staubschweif. Für die unerwartet starke Staubproduktion sind im Prinzip zwei Ursachen denkbar. Entweder löst der Kern des Kometen sich gerade auf bzw. teilt sich oder aber - wahrscheinlicher - Panstarrs ist ein extrem staubreicher Komet. Wenn letzteres der Fall ist, könnte er um die Zeit seines Perihels einen enormen Staubschweif ausbilden und ein eindrucksvolles Himmelsschauspiel bieten, etwa so wie der ebenfalls staubreiche Komet Bennett im Frühjahr 1970. Dabei spielt dann die in den Prognosen stets angegebene Helligkeit des Kometenkopfes keine sonderliche Rolle, sondern es gilt das abgewandelte Zitat eines früheren US-Präsidenten: "The tail it's stupid".

Es wird auf jeden Fall spannend sein, die Entwicklung des ungleichen Kometenpaars weiter zu verfolgen, auch wenn wir dabei auf Fotos von der Südhalbkugel der Erde angewiesen sind.

Beide Kometen sind langperiodisch; die Umlaufzeit von Lemmon wurde zu etwa 11000 Jahren bestimmt, während sie für Panstarrs nicht bekannt ist. Seine Bahn wurde formal als hyperbolisch berechnet; in Wirklichkeit wird es sich um eine unglaublich lang gestreckte Ellipse handeln, deren Exzentrität (e) nur eine Winzigkeit kleiner als 1 ist. Die Unmöglichkeit den Wert für e genau zu bestimmen, ist typisch für Kometen, die erstmals aus der Oortschen Wolke ins innere Sonnensystem gelangen. Dagegen ist Lemmons Umlaufzeit - so lang sie uns auch erscheinen mag - viel zu kurz, als dass das Aphel seiner Bahn auch nur in der Nähe der Oortschen Wolke liegen kann. Er ist also in der Vergangenheit bereits mindestens einmal, nämlich gegen Ende der letzten irdischen Eiszeit, in Sonnennähe gelangt. Dagegen ist Panstarrs aller Wahrscheinlichkeit nach ein Erstbesucher. Bevor er sich auf seinen Weg Richtung Sonne gemacht hat, verbrachte er Jahrmilliarden in der Oortschen Wolke. In dieser Zeit langen Zeit haben sich Atome, Ionen und Moleküle aus dem interstellaren Raum in beträchtlicher Menge auf seiner Oberfläche abgesetzt und sind dort bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt festgefroren. Doch schon durch eine geringe Erwärmung können diese als "Volatile" bezeichneten Substanzen wieder sublimieren. Dies ist der Grund, warum Erstbesucher wie Panstarrs bereits in relativ großer Entfernung von der Sonne eine recht beachtliche Koma ausbilden und dadurch frühzeitig entdeckt werden können. Durch die mit abnehmender Sonnenentfernung zunehmende Erwärmung ist der Vorrat an Volatilen bald verbraucht, typischerweise in einer Sonnenentfernung von etwa 1.5 AE. Dies führt zu der für Erstbesucher charakteristischen Stagnation der Helligkeitsentwicklung. Allerdings sublimieren jetzt zunehmend die seit der Entstehung vor 4.5 Milliarden Jahren im Kern eingeschlossenen Gase. Und nur deren Freisetzungsrate entscheidet darüber, wie sich der Komet schließlich in der Zeit um sein Perihel entwickeln wird. Auf Komet Panstarrs bezogen bedeutet dies, dass die Helligkeitsentwicklung, die wir bis zum Herbst 2012 beobachtet haben, ganz überwiegend durch die Volatilen auf seiner Oberfläche bestimmt war. Daraus wurden allerdings die z.T. sehr optimistischen Helligkeitsprognosen abgeleitet, welche 2011 und 2012 veröffentlicht wurden, Aber erst jetzt, im Januar 2013, zeigt Panstarrs uns die tatsächliche, durch die Struktur seines Kerns bedingte Aktivität und wir können zuverlässiger vorhersagen, wie er sich den neugierigen Beobachtern im März präsentieren wird.

Schauen wir uns nun zum Vergleich Komet Lemmon an. Er hat die Volatilen auf seinem Kern bereits bei einer früheren Annäherung an die Sonne zumindest weitgehend verloren. 11000 Jahre sind eine viel zu kurze Zeit, um erneut nennenswerte Menge an Volatilen einzusammeln und somit bereits weit entfernt von der Sonne eine beachtliche Koma zu entwickeln. Bezeichnenderweise wurde Lemmon erst 10 Monate nach Panstarrs entdeckt. Auch bei ihm hat man aus den frühen Beobachtungen Helligkeitsprognosen abgeleitet, welche auf eine maximale Helligkeit von etwa 9 mag zur Zeit des Perihels hindeuteten. Doch für Lemmon gilt das gleiche wie für Panstarrs (und natürlich alle anderen Kometen): erst bei stärkerer Annäherung an die Sonne zeigt sich die wahre Aktivität des Kerns. Und die ist in diesem Fall recht groß. Offenbar werden durch Sublimation große Mengen an Gasen freigesetzt, welche sich in der Koma sammeln. Durch die harte UV-Strahlung der Sonne werden diese ionisiert und/oder angeregt. Die Anregung von Kohlenmonoxid, Dicarbon und Cyanwasserstoff führt zur Abgabe des farbigen Lichts, dem die Koma und auch der inzwischen deutlich entwickelte schmale Gasschweif ihre "Lemmon"-Farbe verdanken.

Wie bei den meisten Kometen dominiert auch bei C/2012 F6 vor dem Perihel die Gasproduktion. Einen nennenswerten Staubschweif wird er wohl erst kurz vor und vor allem kurz nach der Perihelpassage entwickeln - wenn überhaupt. Viele Kometen - als klassische Beispiele seien Kohoutek und Hyakutake genannt - erwiesen sich als staubarm. Gut möglich also, dass Lemmon sein Aussehen in den kommenden Monaten gar nicht so sehr ändern wird.

Im Vergleich zu C/2012 F6 scheint Panstarrs eher ein untypischer Komet zu sein. Aktuelle Aufnahmen zeigen die blassgelbe Farbe von an Staub reflektiertem und gestreutem Sonnenlicht. Offenbar ist die Staubproduktion jetzt bereits so groß, dass sie das Eigenleuchten der zweifelsohne vorhandenen Gase überdeckt. Was wir auf den Panstarrs-Fotos sehen ist dementsprechend auch kein Gasschweif, sondern ein Staubschweif. Für die unerwartet starke Staubproduktion sind im Prinzip zwei Ursachen denkbar. Entweder löst der Kern des Kometen sich gerade auf bzw. teilt sich oder aber - wahrscheinlicher - Panstarrs ist ein extrem staubreicher Komet. Wenn letzteres der Fall ist, könnte er um die Zeit seines Perihels einen enormen Staubschweif ausbilden und ein eindrucksvolles Himmelsschauspiel bieten, etwa so wie der ebenfalls staubreiche Komet Bennett im Frühjahr 1970. Dabei spielt dann die in den Prognosen stets angegebene Helligkeit des Kometenkopfes keine sonderliche Rolle, sondern es gilt das abgewandelte Zitat eines früheren US-Präsidenten: "The tail it's stupid".

Es wird auf jeden Fall spannend sein, die Entwicklung des ungleichen Kometenpaars weiter zu verfolgen, auch wenn wir dabei auf Fotos von der Südhalbkugel der Erde angewiesen sind.

Dienstag, 8. Januar 2013

2013 - Das Jahr der Kometen

"2013 - Das Jahr der Kometen" ist ein griffiger Slogan, dem sich auch der Autor dieser Zeilen nicht entziehen kann.

Ich habe ihn als Titel für einen Vortrag gewählt, den ich am 20.01.13 beim Bonner Planetenseminar und am 23.02.13 beim ATH in Hückelhoven halten werde. Die Chancen, dass neben Komet ISON (C/2012 S1) im November/Dezember bereits im März mit Panstarrs (C/2011 L4) ein weiterer Komet mit bloßem Auge zu beobachten sein wird, stehen ausgesprochen gut. Wie hell diese beiden Objekte tatsächlich werden, lässt sich jedoch erst wenige Wochen vor Ihrem Perihel einigermaßen zuverlässig abschätzen. Unser Tipp ist, dass ISON an McNaught (C/2006 P1), den Großen Kometen des Jahres 2007, heranreichen könnte - mit dem Unterschied, dass wir auf der Nordhalbkugel diesmal in der ersten Reihe sitzen. Letzteres gilt auch für Komet Panstarrs, der sich in der Abenddämmerung vielleicht ähnlich wie Lovejoy (C/2011 W3) Ende 2011 präsentieren wird, allerdings mit einem kürzeren Schweif.

Zwei Große Kometen binnen eines Jahres sind sicherlich nicht allzu oft zu beobachten. Es ist aber allein im 20. Jh. dreimal passiert, nämlich 1910 (Januarkomet C/1910 A1 und 1P/Halley), 1957 (Arend-Roland C/1956 R1 und Mrkos C/1957 P1) sowie 1970 (Bennett C/1969 Y1 und White-Ortiz-Bolleli C/1970 K1). Letztgenanntes Jahr brachte mit Tago-Sato-Kosaka (C/1969 T1) und Abe (C/1970 N1) noch zwei schwächere, ebenfalls mit bloßem Auge sichtbare Schweifsterne. 1970 war also in der Tat ein Jahr der Kometen, genauso wie 2004. Zunächst traten im April/Mai fast gleichzeitig die Kometen NEAT (C/2001 Q4) , LINEAR (C/2002 T7) und Bradfield (C/2004 F4) auf, dann folgte zum Jahresende Machholz (C/2004 Q2). Keiner von Ihnen wurde allerdings heller als 2.2 mag. Die beiden letztgenannten waren Anfang 2004 noch gar nicht entdeckt. Es ist also zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls auszuschließen, dass auch 2013 ein kometenreiches Jahr wird. Abgesehen von möglichen Neuentdeckungen sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits zwei weitere Kometen unter Beobachtung, die vielleicht mit bloßem Auge sichtbar werden könnten.

Der erste Kandidat ist C/2012 T5 (Bressi). Er wird sein Perihel am 24.02.2013 durchlaufen. Nach den derzeitigen Ephemeriden könnte er dann mit einer Helligkeit von etwa 7mag ein Feldstecherobjekt werden. Allerdings handelt es sich bei Bressi um einen Schweifstern mit sehr geringer absoluter Helligkeit. Die Erfahrung lehrt, dass die Kerne solcher Objekte sich oft um die Zeit des Periheldurchgangs auflösen. So ist es im September 2011 Komet Elenin (C/2010 X1) ergangen, dessen Kern sang- und klanglos zu Staub zerfiel. Häufiger als der Totalzerfall kommt die Teilung des Kerns in 2 oder mehrere Bruchstücke vor. Beispiele dafür sind die Kometen C/2006 M4 (SWAN) und C/2001 A2 (LINEAR). Bei beiden zogen die Teilungsprozesse Helligkeitsausbrüche von mehreren Magnituden nach sich, wodurch sie überhaupt erst mit bloßem Auge sichtbar wurden. Da nun auch Komet Bressi ein ernsthafter Kernteilungskandidat ist, könnte aus dem Feldstecherobjekt plötzlich durchaus ein mit bloßem Auge sichtbarer Schweifstern werden. Allerdings ist er in Mitteleuropa erst wieder Anfang März am Morgenhimmel sichtbar.

Etwas anders ist die Situation bei Komet Lemmon (C/2012 F6). Er ist zur Zeit 2 - 3 Größenklassen heller als von den Ephemeriden prognostiziert. Hält dieser Trend an, so wird er um die Zeit seines Periheldurchgangs Ende März 2. oder 3. Größe erreichen, also bequem mit bloßem Auge sichtbar sein. Leider werden wir davon nichts haben, weil C/2012 F6 dann soweit südlich steht, dass er in Mitteleuropa nicht über den Horizont kommt. Die zur Zeit gute Helligkeitsentwicklung gibt allerdings auch Grund zum Misstrauen, denn sie entspricht dem klassischen Szenario "neuer" Kometen, welche erstmals aus der Oortschen Wolke ins innere Sonnensystem gelangen. Auf eine zunächst überdurchschnittliche Helligkeitsentwicklung folgt bei einer kritischen Sonnendistanz von etwa 1,5 AE oft eine Stagnation oder sogar ein Einbruch der Helligkeit. Wenn Lemmon Anfang Februar diese Distanz deutlich unterschritten hat, wird man mehr sagen können.

Ganz gleich, wieviele Kometen 2013 tatsächlich mit bloßem Auge sichtbar sein werden - es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr der Kometen.

Sonntag, 12. Dezember 2010

Lichtecho: Goodbye Hartley 2

Lichtecho: Goodbye Hartley 2: "Leider ist mir der Komet 103P/Hartley 2 irgendwie entgangen. Mal hatte ich keine Zeit, mal war das Wetter nicht danach. Jetzt hat die Hellig..."

Abonnieren

Posts (Atom)